車椅子の名称を部位ごとにイラストで解説!介助者が知っておきたい基礎知識

- 2024.01.15

最終更新日 2024.4.23.

【シニアカーのエキスパート!シンエンス監修】車いす(車椅子)にはパーツがたくさんあり、それぞれ利用者の安全を守るために大切な役割があります。

この記事では、車いすの各部位の名称をイラストでわかりやすく解説しました。車いすの種類や安全に使うための注意点など、介助者が知っておきたい基本的な知識もご紹介します。

電動車いす、電動カートのレンタル・販売を行う専門会社。高い技術力と豊富な実績で運転指導からメンテナンスまでトータル的にサービスを提供。そのほか歩行器のメーカーとしても、超コンパクトサイズから大型モデルまでラインナップ豊富に展開。

▷コーポレートサイトはこちら

目次

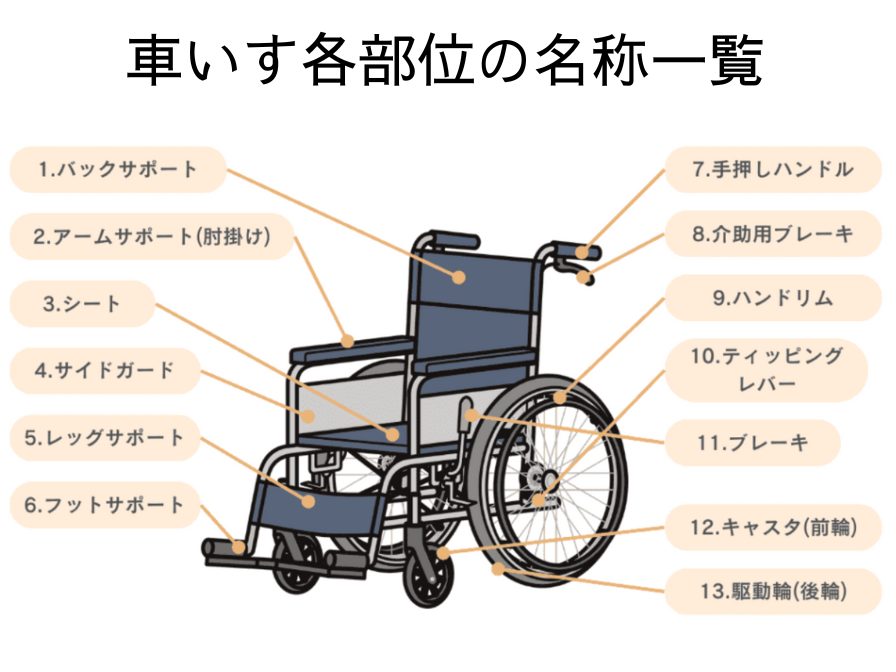

車いす(車椅子)の部品の名称と役割をイラストで解説!

車いすの部位ごとの名称と役割をそれぞれ解説します。

今回は、高齢者介助のシーンで一般的に使われる自操用(自走用)車いすと、介助用車いすを例にまとめました。

※車いすのタイプによって、パーツや名称が異なる場合があります。

車いすの選び方については、「車椅子の種類・特徴・選び方をわかりやすく解説!」の記事をあわせてご覧ください。

1.バックサポート

車いす利用者が寄りかかる、背もたれとなる部分です。

リクライニング機能付きのタイプや、張りの強さを調節できるタイプもあります。

バックサポートが折り畳める背折タイプの車いすは、コンパクトに畳んで収納可能です。

2.アームサポート(肘掛け)

利用者の腕をサポートする部分です。

車いす利用中の肘掛けから、乗り降りする際の手すりとしての役割もあります。

固定タイプから高さ調整や跳ね上げができる可動タイプまで、デザインや形状はさまざまです。

可動タイプのものは、車いすからベッドやトイレへ移る際にスムーズに移動できます。

3.シート

シートは、車いす利用者が座る座面です。

シートが低めに設定されている「低床式車いす」もあり、小柄な方や足で車いすをこぎたい方に向いています。

シートの高さやサイズは座り心地に影響するため、利用者の体型に合わせて選びましょう。

クッションを置いて座る場合、クッションの高さも含めシートの高さを検討する必要があります。

4.サイドガード

アームサポートとシートの間にある部分です。

洋服やひざ掛けが横からたれてタイヤに巻き込まれるのを防いでくれます。

5.レッグサポート

レッグサポートは車いすに座る際、ふくらはぎの部分を支えてくれます。

バックサポートと同じ布地でできていることが多いです。

6.フットサポート

フットサポートは、利用者の足置きとなる部分です。

ひとつのプレート状のタイプや、片足ずつ分かれているタイプ、左右に開くタイプや、角度を調整できるタイプもあります。

7.手押しハンドル

車いすでの移動を介助する方が持って操作するハンドルです。

8.介助用ブレーキ

車いすでの移動を介助する方が操作するブレーキです。

自転車のブレーキのように、握るとブレーキがかかります。

自走式の車いすにはついていない場合もある部品です。

9.ハンドリム

自走式車いすの後輪外側についている輪をハンドリムと呼びます。

利用者が車いすを手で漕いだり止めたりする際に使う部分です。

後輪よりも直径が小さく、素材や形状が手で回しやすいように工夫されています。

10.ティッピングレバー

後輪の内側にあるレバーです。

介助者がこのレバーを踏むことにより、車いすの前側が持ち上がり、段差を超えることができます。

11.ブレーキ

ハンドル部分にある介助用ブレーキとは違い、後輪の手前にあるブレーキです。

後輪を固定し、車いすが動かないようにします。

主に車いすの駐車時に利用することから、「駐車ブレーキ」とも呼ばれます。

12.キャスタ(前輪)

キャスタは360度自在に回転できることから、「自在輪」とも呼ばれます。

車いすの前輪は、主に方向転換する役割があります。

後輪よりもサイズが小さく、約7〜20cmほどです。

13.駆動輪(後輪)

駆動輪(後輪)は車いすが進むための車輪となる部分です。

車輪の大きさは、介助用車いすの場合は約30〜50cm、自走用車いすの場合は50cm~70cmと、車いすの種類によって異なります。

タイヤの材質にも種類があり、クッション性のある「エアタイヤ」、空気の補充がいらない「ノーパンクタイヤ」の2種類が一般的です。

車いすにはどんな種類があるの?

車いすは、使用用途や利用者の身体状況によって適したものを選ぶことが重要です。

ここでは車いすの種類と、それぞれどのような特徴があるのか解説します。

自走用車いす

自走用車いすとは、利用者が自分で操作することを前提に設計された車いすのことです。

汎用的なので、体型を問わず利用できるという特徴があり、多くの施設や住宅で採用されています。

グリップ部分に介助用のハンドルが付いているものは、介助者に操作してもらうことも可能です。

軽量化している物が多く、体の片側に麻痺がある方が片手で操作できるものや、座面が低く足で地面を蹴って進めるものなど、様々なタイプがあります。

介助用車いす

介助用車いすとはハンドリムが無く、介助者が後方のハンドグリップを使って移動やブレーキの操作をするタイプの車いすのことです。

介助ハンドルには、自転車のブレーキと同じような介助用ブレーキが付いています。

ハンドリムが付いていない分、横幅がコンパクトで、車輪も自走用車いすに比べて小さいのが特徴です。

ティルト・リクライニング車いす

ティルト・リクライニング車いすとは、背もたれと脚部が独立して動く、ティルティング機構とリクライニング機構が統合されている車いすです。

身体のズレを防ぎ、より安定した姿勢を維持するのに適しています。

ティルト機能により、車椅子を後ろに傾けることで座面を前方に傾斜させ、腰痛や腰部の圧力を軽減します。また、リクライニング機能により、背もたれを倒すことが可能で、横になる姿勢をとることができます。

介護保険を利用してレンタルすることも可能です。

スポーツ用車いす(競技用車いす)

スポーツ用車いす(競技用車いす)は、スポーツ種目に合った特徴を備えた車いすです。

他の選手とぶつかった時に身体を保護する役割や、競技中に倒れにくい工夫がされています。

陸上用、バスケット用、テニス用など、スポーツごとに種類があり、競技中の素早い動作をサポートしてくれます。

電動車いす

電動車いすは、名前の通り電気の力で操縦できる車いすです。

一般的に「自操用電動車いす」と「介助用電動車いす」の2種類に分けられます。

■自操用電動車いす

自操用電動車いすは、利用者が自らジョイスティックやハンドルを操作する車いすです。

中でもハンドルがついたスクーターのような見た目のシニアカー(電動カート)は、免許を返納された高齢者の移動手段として多く利用されています。

■介助用電動車いす

介助用電動車いすは、介助用車いすと同様に介助者が操作する電動車いすです。

電気の力で進むので、介助者の手押しの負担を軽減できます。

電動車いすには「モニスタ」がおすすめ

手動の車いすに不安が出てきたら、電動車いすにチェンジする場合もあるでしょう。

電動車いすは、自分で操縦できるので行動範囲も広がりますが、道に迷ったり事故にあったりしないか心配なご家族も多いでしょう。

そんなときは、GPSの見守りサービスを併用するのがおすすめです。

「モニスタ」のGPS電動車いすモニタリングシステムなら、利用者の移動ルートや現在地、運転状況をいつでもスマホで確認できます。

タイヤやバッテリーなど、消耗品の交換目安も通知してくれるので、長く安全に電動車いすを使いたい方は、モニスタの公式サイトで詳細をご覧ください。

車いすを安全に使うためのポイント

高齢者の生活を助ける車いすですが、誤った操作や部品の故障は思わぬ事故につながることもあります。

ここでは車いすを利用するときに、利用者・介助者が気をつけたいポイントをまとめました。

【車いすを安全に使うためのポイント3点】

①:使用前に各部品の点検をする

②:利用者の足の位置や座り心地を確認する

③:安全な移動速度や操作を心がける

詳しくみていきましょう。

①:使用前に各部品の点検をする

ブレーキはきちんと作動するか、部品に壊れた部分は無いか、事前に各パーツの動作を確認しておくと、部品の不具合による事故が防げます。

電動車いすの場合は、移動距離に対して余裕をもったバッテリー残量があるかもあわせて確認しておきましょう。

②:利用者の足の位置や座り心地を確認する

車いすで移動する際は、利用者の身体が無理のない姿勢で乗れているか確認しましょう。

特に長距離移動する場合、姿勢が悪いと身体の痛みや内臓の圧迫、呼吸が浅くなることに繋がります。

具体的には、背中が真っすぐ伸びた状態で背もたれにサポートされているか、足の高さは適切かをチェックしながら、シート周りの部品を調節しましょう。

③:安全な移動速度や操作を心がける

車いすでの移動中は、安全な移動速度や操作を常に心がけましょう。

介助者が車いすを操作する場合は、利用者が安全だと感じる移動スピードや操作を保つことが大切です。

自走用車いすの場合は接触事故や転倒を防ぐためにも、他の乗り物と同じように安全確認をしながらの運転が必要です。

電動車いす(電動カート)の場合は、時速を6km以下に保つよう定められています。

電動車いすは歩行者扱いになるので、必ず車道ではなく歩道を走り、他の歩行者と接触しないように安全なスペースを保つことが大切です。

まとめ:車いすの各部名称を知って安全に使おう

介護のシーンで欠かせない車いすの各部品の名称や、車いすの種類、安全な使い方を解説しました。

「車いすでの移動は大変」というイメージがあるかもしれませんが、自力での移動が難しい方にとって、むしろ行動範囲を広げてくれる大切な道具です。

車いすには利用者や介助者が操縦するものから、電動式のものまであります。

体力に自信がないお年寄りがご自身で移動やお出かけを楽しみたいときには、介助無しで使える電動車いすやシニアカーがおすすめです。

あわせて、スマホで電動車いすの現在地や移動ルートを確認できる、モニスタの「電動車いすモニタリングシステム」を使えば、離れて暮らすご家族も安心して見守ることができます。

モニスタの詳しい機能や対応している電動車いすについてもっと知りたい方は、モニスタの公式サイトをご覧ください。