高齢者の交通事故は増えている?高齢ドライバーの事故原因や安全運転の対策

- 2024.03.31

最終更新日 2024.3.31.

【シニアカーのエキスパート!シンエンス監修】高齢化社会により、現在日本では免許証を保有している高齢ドライバーの数も増えています。

高齢者のドライバーによる事故は、ハンドル操作やブレーキの踏み間違いなど操作不適によるものが多く、家族間で定期的に運転状況を確認することも大切です。

この記事では、高齢者による交通事故の原因や家族でできる対策をまとめました。

安全運転に不安をもつ方は免許返納やパーソナルモビリティ(電動の移動手段)への切り替えという選択肢もあります。

電動車いす、電動カートのレンタル・販売を行う専門会社。高い技術力と豊富な実績で運転指導からメンテナンスまでトータル的にサービスを提供。そのほか歩行器のメーカーとしても、超コンパクトサイズから大型モデルまでラインナップ豊富に展開。

▷コーポレートサイトはこちら

目次

日本の運転免許保有者は2割以上が高齢者

日本の運転免許保有者は年々増加傾向でしたが、平成30年をピークに減少しています。

令和4年の運転免許保有者は81,840,549人でした。

年齢別でみると、65歳以上の運転免許保有者は19,462,156人で全体の 23.8%、75歳以上は6,665,052人と全体の 8.1%をしめています。

少子高齢化がすすむ日本では、運転免許保有者の2割以上が高齢者となっています。

高齢ドライバーによる交通事故は増えている?

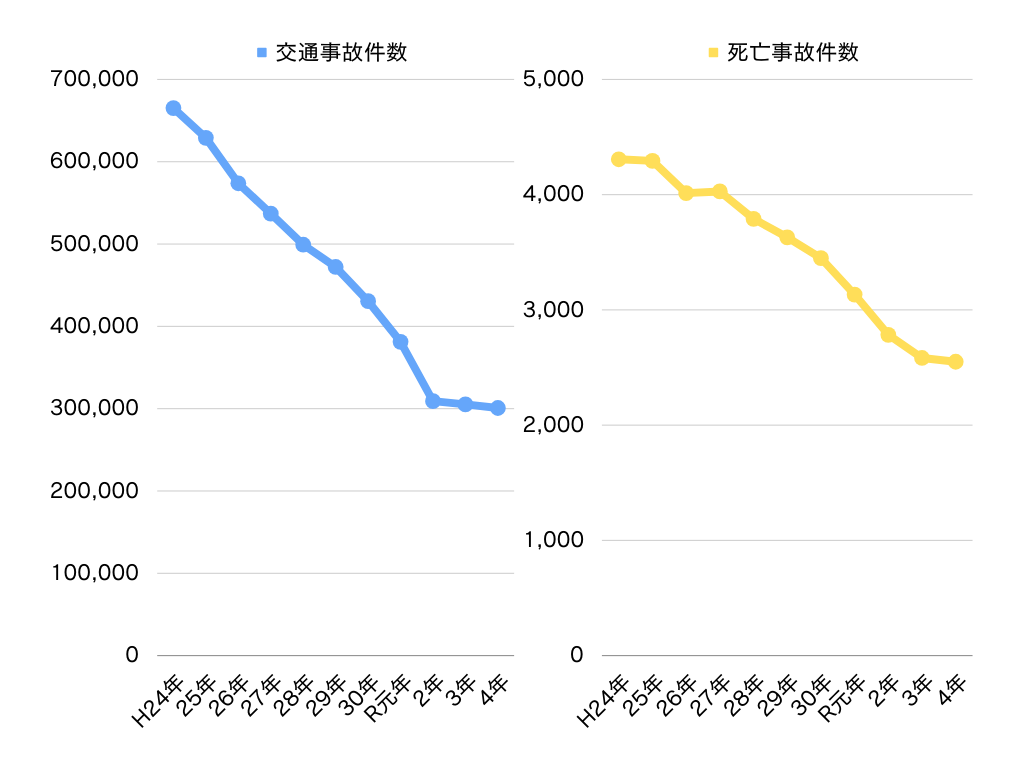

下のグラフは交通事故・死亡事故件数の推移です。

交通事故件数は平成24年が665,157件、令和4年が300,839件と半数以下に減少しています。

また死亡事故件数は平成24年が4,307件、令和4年が2,550件と4割ほど減少しています。

※「原付以上運転者」とは、自動車・自動二輪車及び原動機付自転車の運転手をいう

※「第1当事者」とは、最初に交通事故に関与した事故当事者のうち最も過失の重い者をいう

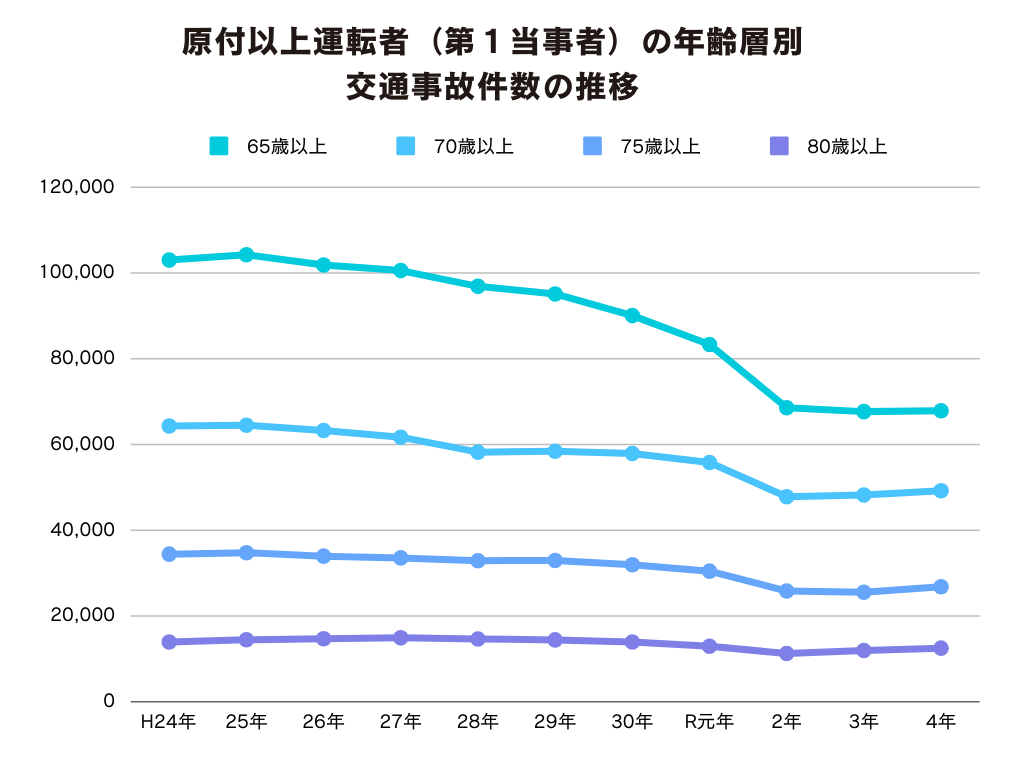

高齢ドライバーとは、一般的に65歳以上の高齢運転者のことをいいます。

高齢ドライバーによる交通事故件数は、平成25年をピークに徐々に減少傾向でした。

しかし、令和3年〜4年にかけてわずかに上昇してきています。

また、令和4年の65歳以上の高齢ドライバーによる交通事故件数は24.4%をしめていて全体の4分の1と高い割合になっています。

これは、加齢による交通事故の増加だけではなく、運転免許保有者の割合が高いことも影響しているといえます。

高齢者による交通事故の原因は?

高齢者の交通事故の原因として、身体機能や認知機能の低下があります。

一般的に加齢に伴い、運転中の危険に対する判断力や認知力が低下します。また注意力や集中力の低下、瞬時に判断してブレーキを踏むなどの瞬発力も低下してくるため、運転操作に影響が出ます。

長年の運転経験があるため、「自分は大丈夫だろう」という過信も交通事故の原因になります。

慣れた道でも安全運転を心がけることが大切です。

75歳以上の高齢者は単独での事故や操作不適による事故も増える傾向

※第一当事者が原付以上の死亡事故を計上している。

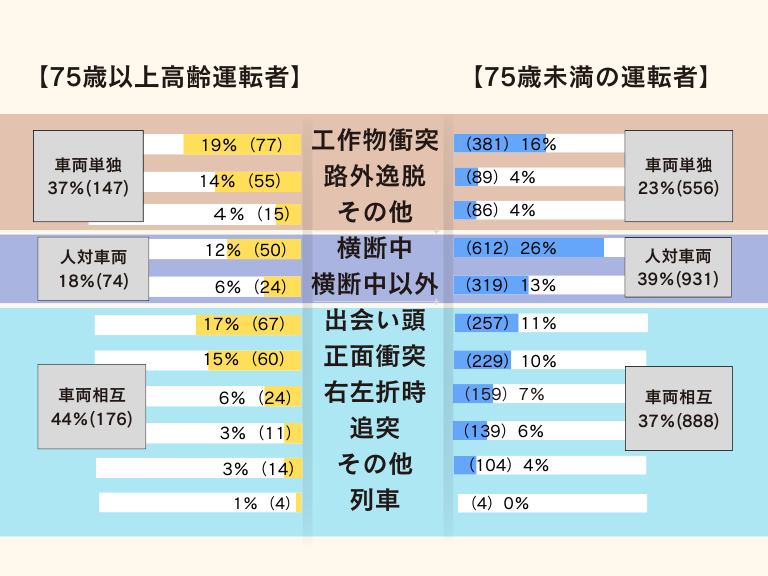

上のグラフは、75歳以上の高齢運転者と75歳未満の運転者の死亡事故の類型を比較した表です。

75歳未満の運転者の死亡事故は横断中の人対車両事故が一番多く全体の4分の1をしめています。

それに対して、75歳以上の高齢運転者の死亡事故は、車両単独の事故が75歳未満の運転者より多くみられます。具体的には、工作物衝突や路外逸脱があります。

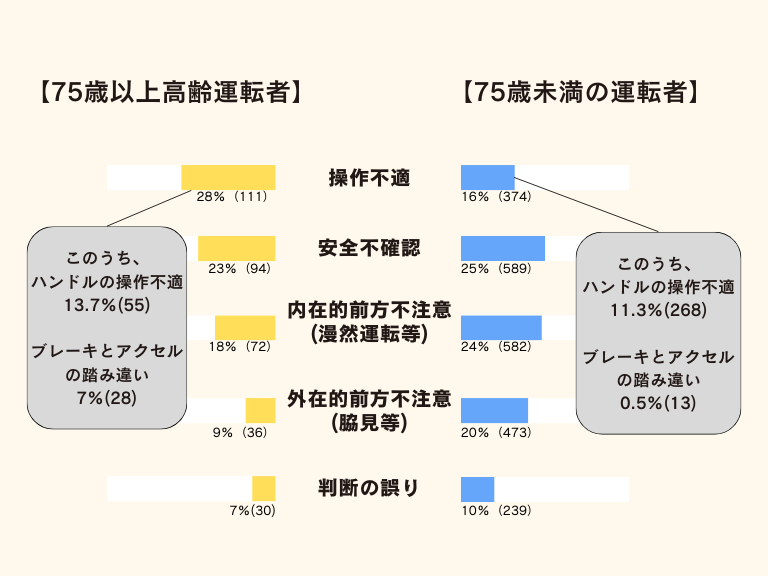

死亡事故での人的要因の比較で、75歳以上高齢運転者は操作不適による事故が最も多くみられます。

このうち、ハンドルの操作不適が全体の13.7%、ブレーキとアクセルの踏み間違いは7%をしめています。

75歳未満の運転者のブレーキとアクセルの踏み間違いは0.5%のため、75歳以上では14倍あります。

高齢者の交通事故を防ぐためにできること

高齢者の交通事故を防ぐために、以下のことに注意していきましょう。

①:自動車の運転について定期的に家族で話し合う

②:高齢者マーク(もみじ・四つ葉マーク)をつける

③:安全運転に自信がなくなったら免許返納を検討

①:自動車の運転について定期的に家族で話し合う

「まだまだ体も元気だし安全運転には自信がある」と自分では思うかもしれません。

しかし、加齢とともに身体機能・認知機能は低下してきます。大丈夫なつもりでも家族から客観視したら危険だと思うこともあるかもしれません。

定期的に家族と話し合いをして、周りの意見を聞いてみましょう。

また家族は、高齢になってくる両親などに運転についていいにくいかもしれません。テレビで事故のニュースがあれば一緒にみて、「他人事ではなく明日は我が身」と話題をふってみてもいいですね。

②:高齢者マーク(もみじ・四つ葉マーク)をつける

高齢者マーク(もみじマーク)の表示は、70歳からは努力義務です。

危険防止や止むを得ない場合を除き、高齢者マークを付けた自動車へ高齢者マークをつけた自動車へ幅寄せや割込みをすると処罰するとの法律があります。

そのため、高齢者マークを使用することで周囲の人が注意して運転してくれます。

また、自分でも意識して運転するようになるでしょう。

高齢者マークを使用しないからといって罰則はありませんが、自分のため、周りのためにも使用して安全を確保しましょう。

あわせて読みたい記事:「高齢者マークとは?何歳から使用すべきかメリットなどあわせて紹介」

③:安全運転に自信がなくなったら免許返納を検討

運転中にヒヤッとすることや自動車に傷をつけることが増えてきたら免許返納について検討してみてください。

自分の運転はどうなのか振り返ってみたり、運転の様子を知っている家族の意見を聞いてみましょう。

あわせて読みたい記事:「免許証の返納はどうやるの?手続き方法や免許返納によるメリットと注意点」

自動車からパーソナルモビリティへの切り替えという選択肢も

免許返納をすると、今までのように運転ができなくなるため移動手段に困ります。外出時に協力してくれる家族がいるかもしれませんがいつもというのは難しいでしょう。

そんな時は、パーソナルモビリティを検討してみましょう。

パーソナルモビリティとは、電動の移動手段のことをいい、主に街中での近距離の移動のために使用するコンセプトカーのことを指します。例えばシニアカーや電動車いす、電動アシスト付き自転車、電動キックボードなどがあります。

これらは運転免許証がなくても使用できるため、免許返納後も乗れるので安心です。自分の好きなときに好きなところへ行けるのは、QOL(生活の質)を維持することにもつながるでしょう。

シニアカーや電動車いすを初めて利用される場合は、専門業者に相談をすることをおすすめします。

電動カート(シニアカー)・車いすのことなら専門店の「げんき工房」に何でもおまかせです。

年間整備台数年間10,000台以上、出張修理やメンテナンスも充実しています。

シニアカーの操作方法もご相談ください。

シニアカーや電動カートならモニスタの併用がおすすめ

パーソナルモビリティでシニアカーや電動カートを使用するなら、GPSで見守る電動車いすシステム「モニスタ」の併用がおすすめです。

【モニスタとは】

電動車いす用のGPS見守りサービス。GPSで位置情報や走行ルート、安全運転レベルなどが見守れるため、離れて暮らしていても安全確認が可能。消耗部品交換時期が近づくと、電話で知らせてくれ専門業者が交換するサービスもある。

シニアカーや電動車いすにGPSを取り付けることで外出状況や安全運転のレベルを確認できます。

そのため、離れた家族も安心・安全のサービスです。

利用できるショップや料金について詳しくは、ぜひ「モニスタ」の公式サイトもあわせてご覧ください。

まとめ:高齢者の交通事故を防ぐには家族のサポートも大切

いかがでしたか?

高齢ドライバーの数は増え、高齢者の交通死亡事故の件数もわずかに上昇しているのが現状です。

加齢にともなう身体機能・認知機能の低下には逆らえません。

そのため、高齢者マークを活用したり、定期的に運転について話し合ったり客観視することが大切です。自分の運転技術を過信せずに、自信がなくなったら免許証返納を検討しましょう。

免許返納後は、シニアカーや電動車いすを使えば買い物や外出などの移動も可能になります。

自分にあったパーソナルモビリティを使ってQOLを維持できる方法を考えてみましょう。